Indie Lounge – The Witness e l’esperienza extra-corporea

Che il capolavoro di Jonathan Blow sia stato inserito tra i titoli gratuiti di marzo per gli abbonati PS Plus è un importantissimo atto di divulgazione culturale. Un’opera sconfinata che indaga sulla natura dell’uomo, mettendo a nudo il giocatore e abbandonandolo all’isola, a sé stesso, forzandolo a regredire ad uno stato infantile in cui ci si dimentica quanto appreso in tutti gli anni passati con un pad in mano, delocalizzati dal corpo, spinti a reimparare le regole di un mondo nuovo per poi tornare a crescere. Non ho paura ad affermare quanto The Witness sia uno dei più importanti prodotti dell’ingegno umano di tutti i tempi, quelli capaci di aprire in due la mente e scavarci dentro per trovare sensazioni che non immaginavamo neanche di poter provare.

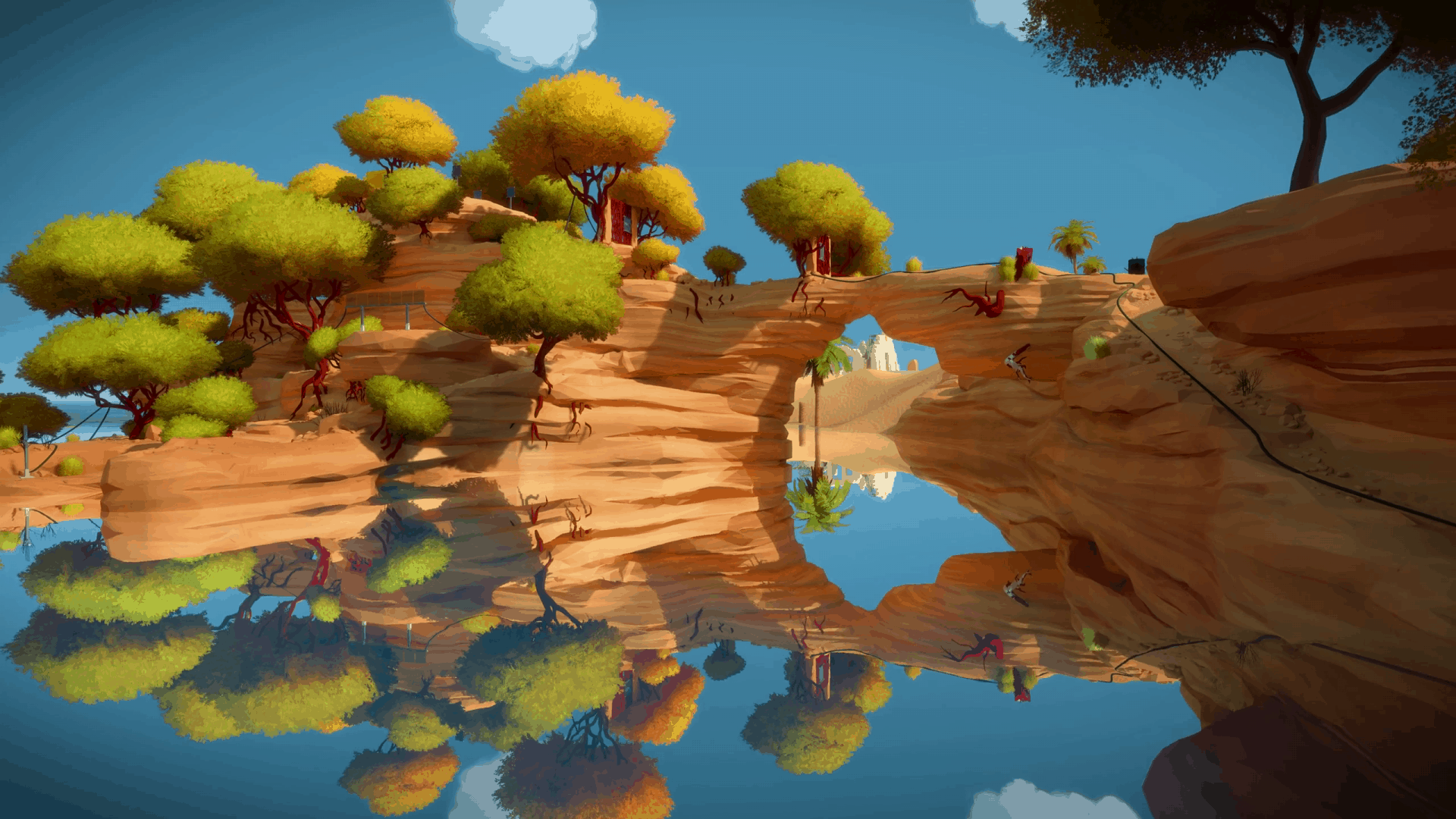

L’inizio è una simbolica uscita da un tunnel, una caverna bloccata da pannelli di facile risoluzione, una rinascita alla luce di un open world atipico, così definito solo per praticità. Fuori dal buio per immergersi in un festival di colori, profumi, suoni, panorami, una bellezza fuori parametro da cui si è subito dipendenti. Estasi audiovisiva che si scontra frontalmente con architetture in stato di abbandono dalle reminiscenze pompeiane, come sospese nel tempo da un avvenimento brutale. La natura rigogliosa, squillante ha preso il sopravvento sulle rovine di questa ipotetica comunità, lasciando però spazio a una tecnologia che sembra essere stata messa lì a nostro uso e consumo, ancora nuova e funzionante. Si è completamente soli eppure ci si sente osservati, paranoici, ubriacati da un caleidoscopio di cromie dalle sfumature sterminate. Il concetto di videogioco sfuma, il corpo si alleggerisce, il nostro inviolabile ambiente casalingo perde i suoi connotati. Le sensazioni si susseguono violentissime; agorafobia, ansia, poi accettazione, calma, meraviglia. Ci si abbandona all’immensità concettuale dell’opera, al suo magnetico mistero, si accetta la solitudine. È una nuova spazialità, un nuovo ambiente in cui muovere il nostro corpo, lontano dal nostro corpo. È quanto di più vicino ci sia a un sogno, a un’esperienza extra-corporea in cui sviluppare un nuovo stato di coscienza e avvicinarsi alla nostra personale spiritualità.

Nessun obiettivo esplicito, nessuna fretta, nessuna parola o costrizione. Si passeggia, spaesati, lasciandosi attrarre dai labirintici pannelli/puzzle, reagendo come cavie di un esperimento che non possiamo comprendere. Freddi schemi, asettici, scientifici, risolvibili con la logica o attraverso processi di stimolazione sensoriale che coinvolgono soprattutto vista e udito. Ogni quadro risolto è parte di una progressione non lineare, un pellegrinaggio a spirale che attrarrà sempre più inesorabilmente verso la cima della montagna che tutto domina, il centro di gravità dell’isola. Anche analizzandolo a livello meramente enigmistico, come fosse un normale puzzle game, si capisce di trovarsi di fronte a qualcosa di eccezionale, fuori di testa. Ogni area ha un suo tema principale, da apprendere come fosse una nuova lingua, con il suo alfabeto e regole grammaticali. Si è stimolati a ragionare in modo fluido, demolendo certi processi mentali limitanti, arrivando a “tradurre” il gameplay pannello dopo pannello, scavando sempre più a fondo. Ed è incredibile come una meccanica di base così reiterata, per più di cinquecento volte, venga usata in modi sempre più geniali e fantasiosi, anche a livello di interazione ambientale e level design, lasciando attoniti, fino a forzare con un piede di porco i nostri limiti logici.

The Witness è un’opera talmente intrisa di simboli, con scenografie dalla perizia kubrickiana, così perfetta nella sua modellazione geografica e morfologica che andrebbe analizzata screenshot per screenshot. Non c’è un angolo insignificante, non esiste una vista dal fascino meramente estetico. Ci si ritrova ad esplorare pochi chilometri quadrati in cui sembra esserci tutto il meglio della natura, un ecosistema dalla varietà incredibile, vivo e morto allo stesso tempo, artificiale, o forse semplicemente abbandonato da qualsiasi forma di vita. Laboratori, tunnel, villaggi, spiagge che danno su un oceano infinito davanti al quale ci si chiede se ci sia qualcosa oltre. Foreste di bambù, piccoli deserti rocciosi, levigati e rossastri, scavi archeologici ignari del concetto di tempo. Ogni ambiente decorato di dettagli, statue raffiguranti esseri umani in atteggiamenti quotidiani, come fossero stati pietrificati senza neanche avere il tempo di spaventarsi, proiettori con cui osservare veri spezzoni di documentari, registratori con cui ascoltare i pensieri di persone che mai conosceremo. È un titolo capace di essere così lieve e rilassante in certi momenti, quanto inquietante e disturbante in altri. Un’angoscia che neanche il migliore dei survival horror riesce a trasmettere, un vuoto di conoscenza da colmare con ipotesi, congetture, emozioni, senza opporre resistenza al flusso di pensiero.

E l’isola risponderà ai nostri sforzi cerebrali, alle nostre domande, in modo sempre criptico, come fosse un’entità divina raggiungibile solo ponendosi sulla sua stessa frequenza comunicativa, una conversazione intima, unica per ogni giocatore. Un labirinto mentale, fisico, enigmistico, simbolismo che ricorre in tutti i suoi elementi ludici e meta-ludici. La seconda opera di Blow diventa parte del quotidiano, pietra angolare del bagaglio culturale di chi riesce a viverlo con trasporto totale, senza lasciarsi frustrare da certi rompicapi che prendono alla lettera questa definizione. Secondo me non è neanche davvero necessario arrivare alla fine per comprenderne la portata, le idee che lo muovono, perché ci si rende conto fin da subito di essere all’interno della mente di un’altra persona, forse nell’astratta autobiografia di uno dei game designer più geniali mai esistiti. È l’essenza stessa del videogioco, spalancare le porte del proprio mondo interiore, della propria psiche, per permettere di instaurare una delle connessioni più intime che si possano concepire, esserne i testimoni. Epocale.