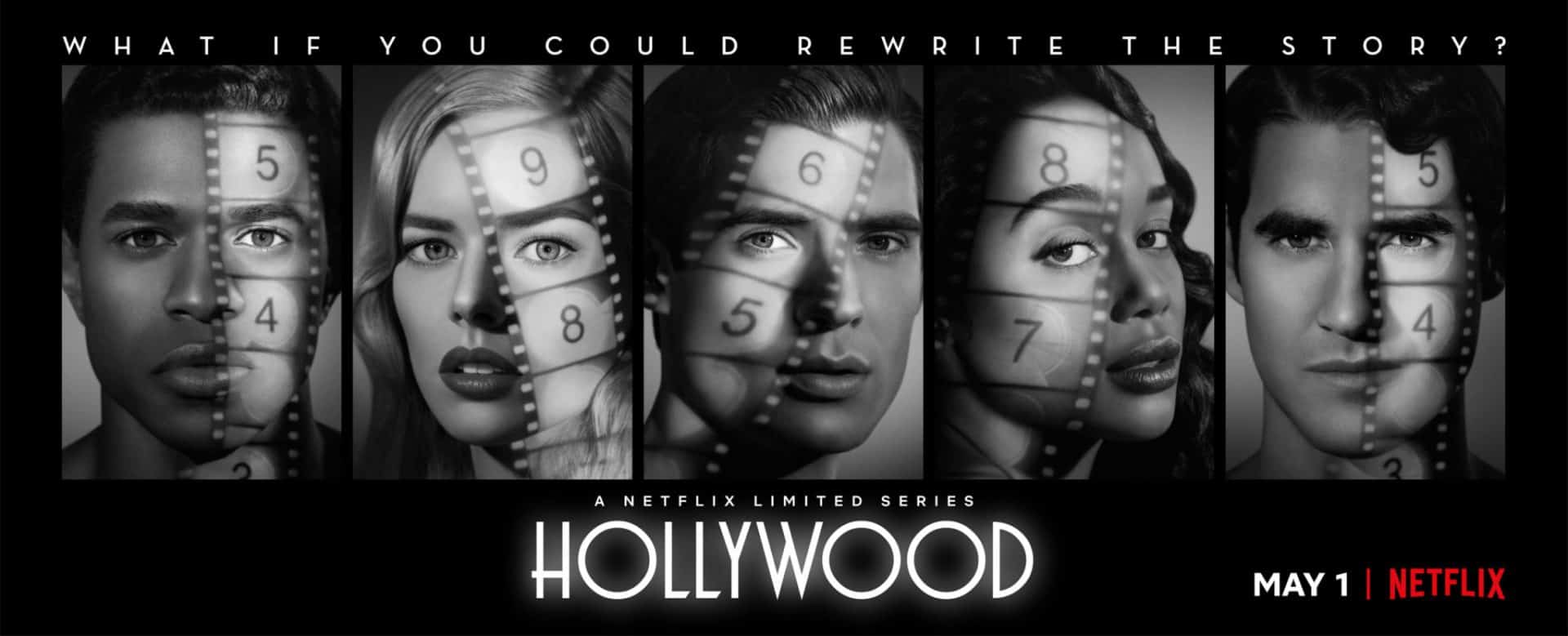

Hollywood – Dove i sogni (forse) si avverano – Recensione

Abbiamo visto in anteprima la nuova miniserie Netflix ambientata nell'età d'oro del cinema americano.

Hollywood è una ventata di aria fresca nel catalogo Netflix. La nuova mini serie partorita da Ryan Murphy (Nip/Tuck, American Horror Story, Glee) e Ian Brennan si differenzia in maniera netta, per forma e contenuto, rispetto alla maggior parte delle produzioni originali del colosso dello streaming.

Siamo ben lontani da qualsiasi teen drama o action. Hollywood è commedia brillante, ma capace di incursioni nel dramma riuscite e toccanti. Un prodotto che affronta in maniera naturale e con inusitata eleganza temi universali come l’odio razziale, l’identità di genere, la lotta di classe, il tutto inserito in un contesto che ne amplifica il messaggio e lo riporta al nostro tempo.

Hollywood è anche un what if, una sorta di piccola ucronia, capace di mescolare eventi e personaggi reali con altri totalmente inediti e di fantasia.

Dreamland

Siamo nella Los Angeles del secondo dopoguerra, terra di sogni e speranze per milioni di giovani che vedono nella fiorente industria cinematografica un’occasione imperdibile di riscatto sociale. Jack Castello (David Corenswet), un giovane di bell’aspetto trasferitosi in città con la remissiva moglie, è uno di questi giovani ansiosi di fare il grande passo nel mondo del cinema. Ogni giorno Jack si mette diligentemente in fila fuori dai cancelli della ACE production insieme a decine di altri aspiranti attori.

Hollywood fa della coralità uno dei sui maggiori punti di forza.

L’obiettivo è quello di avere un piccolo ruolo da comparsa, ma Jack, a dispetto del suo viso pulito e del suo fisico aitante, non sembra in grado di farsi notare dagli addetti al casting. Tuttavia la vita nella grande città ha un costo e ben presto Jack dovrà ripiegare, in attesa della sua occasione, su un lavoro meno nobile ma certamente remunerativo: l’accompagnatore per signore (e signori) presso un fasullo distributore di benzina. Lavoro che gli permetterà, nonostante le remore morali, di entrare in contatto diretto con l’agognato mondo dello spettacolo.

Jack non è l’unico protagonista di una serie che fa della coralità uno dei sui maggiori punti di forza. Ben presto infatti faremo la conoscenza di Archie Coleman (Jeremy Pope), giovane sceneggiatore afroamericano deciso, contro l’ostracismo della Hollywood più conservatrice, a portare in scena il suo film, “Peg”, grazie all’aiuto del suo amico e regista Raymond Ainsley (Darren Criss) e della sua compagna Camille Washington (Laura Harrier), la quale sogna un futuro da attrice protagonista “di colore”, al pari delle sue colleghe bianche.

Hollywood Party

Intorno ai giovani protagonisti lo show ci presenta un pantheon di personaggi che secondari non lo sono affatto e che, merito soprattutto di un lavoro di casting veramente ineccepibile, rappresentano la vera eccellenza della serie.

Impossibile non citare lo straordinario Jim Parson (esatto, lo Sheldon Cooper di Big Bang Theory) che qui interpreta Henry Wilson, manager senza scrupoli di giovani attori disposti a tutto pur di ottenere successo.

Ogni personaggio è dotato di una caratterizzazione meticolosa e vive in maniera estremamente credibile all’interno del racconto

Altrettanto splendida risulta l’interpretazione di Patti LuPone nei panni di Avis Amber, moglie di Ace Amber, proprietario degli Ace Studios. Avis è una donna che ha vissuto troppo a lungo all’ombra del marito ed è lontana ormai dallo stesso, anche sentimentalmente. La LuPone è bravissima nel delineare la parabola evolutiva di un personaggio che incarna una nuova concezione di leadership, più coraggiosa e umana di qualsiasi leadership maschile.

Ogni personaggio è dotato di una caratterizzazione meticolosa e vive in maniera estremamente credibile all’interno del racconto. La predilezione di Murphy per i personaggi sopra le righe è evidente, come ad esempio lo straordinario Ernie interpretato da Dylan McDermott, il proprietario della stazione di servizio/bordello, un uomo che sotto la scorza dura e fascinosa nasconde l’animo altruista e gentile di un autentico outsider.

Infine una menzione speciale la meritano i due personaggi forse più belli e meglio scritti di questa stagione televisiva: Ellen Kincaid e Dick Samuels, i due produttori in seno alla Ace production e colleghi di lungo corso. Gli interpreti Holland Taylor e Joe Mantello sono riusciti a donare ai personaggi una credibilità totale attraverso performance di rara misura e maestria.

I have a dream

Quello che accomuna tutti i personaggi di Hollywood è il desiderio di cambiamento. C’è chi cerca il successo, chi il potere l’ha raggiunto ma ambisce ad una libertà che il potere stesso gli ha tolto, chi si batte per un ideale più alto.

La Hollywood dello star system, però, è una madre spietata e la strada verso la gloria è costellata da umiliazioni e compromessi. Impossibile non ravvisare, nella rappresentazione del potere che la serie elargisce, gli echi dello scandalo Weinstein e del conseguente movimento del Me Too.

Certamente l’obiettivo principale della serie è quello di intrattenere con brio e intelligenza, ma nel far questo riesce comunque a portare avanti un discorso politico e sociale. In questo Hollywood è una serie genuinamente progressista, capace di perpetrare tale discorso non soltanto nei temi del plot ma anche attraverso precise scelte di messa in scena.

Il corpo femminile, ad esempio, è molto meno svelato e oggettivato di quello maschile. O ancora, la rappresentazione dell’affettività è in egual modo genuina che si tratti di relazioni eterosessuali o omosessuali. Il tanto agognato cambiamento di cui sopra, infine, è quasi sempre portato da un personaggio femminile.

Glamour

Da un punto di vista estetico e tecnico Hollywood è una serie ineccepibile. Il valore produttivo è alto, con location e scenografie splendidamente fotografate e ricche di dettagli.

Sulle prime la fotografia satura e patinata regala una sensazione di cliché ed in effetti è una scelta piuttosto ovvia per una serie ambientata nella Hollywood degli anni cinquanta. Una scelta che però si rivela essere filologica e funzionale al tono del racconto, sempre un filo sopra le righe come i suoi personaggi. Altrettanto filologica è la scelta dello swing ad accompagnare brillantemente il racconto.

La regia è puntuale e chiara, con qualche spunto creativo originale ed interessante. Il ritmo del racconto è sempre sostenuto e brillante grazie anche ad un sapiente uso del montage.

Se un difetto c’è, in questa prima – e probabilmente unica – stagione di Hollywood è nell’incapacità dei primi due episodi di mostrare tutta la profondità emotiva di cui la serie è capace. Il registro drammatico e più intimista dello show viene gradualmente fuori a partire dal terzo dei sette episodi che compongono questa stagione. Sia ben inteso che i primi due episodi restano validissimi, tuttavia il registro più frivolo e squisitamente da commedia potrebbe fuorviare rispetto alla reale natura del prodotto.

Hollywood ci ha dunque decisamente convinti. Il nuovo parto mentale di Ryan Murphy è un prodotto intelligente, ben scritto, straordinariamente interpretato e capace di parlare, attraverso una personale rappresentazione della Hollywood degli anni cinquanta, al mondo contemporaneo e all’attuale industria cinematografica americana, incapace di scrollarsi di dosso una fastidiosa facciata puritana.

Hollywood approderà su Netflix, per tutti, a partire dal primo maggio, per quanto ci è dato sapere solo in lingua originale e con sottotitoli in italiano. L’emergenza legata alla pandemia di Covid-19 non ha infatti consentito una completa localizzazione del prodotto.