La difficoltà nei videogiochi

Dove finisce la scelta autoriale ed inizia il difetto

Editoriale di gmg215

L’occasione per trattare il tema della difficoltà nei videogiochi è quella dell’uscita di Sekiro: Shadows Die Twice, nuovo titolo prodotto da From Software e per molti un potenziale primo approdo con i giochi sviluppati e diretti da Hidetaka Miyazaki.

A detta di tutte le recensioni (finali o parziali che siano), l’ultima opera di From Software si propone come un prodotto di nicchia persino fra la comunità di giocatori hardcore cui solitamente la casa di sviluppo giapponese si rivolge. Il livello di sfida imposto dal gioco appare talmente brutale da prendere leggermente in contropiede i giocatori più avvezzi. Ciò sprona una riflessione su quale sia stato in tempi recenti l’uso e l’utilità della difficoltà nei videogiochi. Noi di Gameplay Cafè, ovviamente, non ci sottraiamo alla discussione.

Un gioco difficile potrebbe essere interpretato come un rebus dalla lunga e complessa risoluzione. Idealmente, l’intera durata del tempo di gioco potrebbe coincidere con il processo di comprensione e padroneggiamento delle meccaniche: in questo caso, l’attenzione del giocatore sarebbe costantemente allertata e la soglia di interesse.

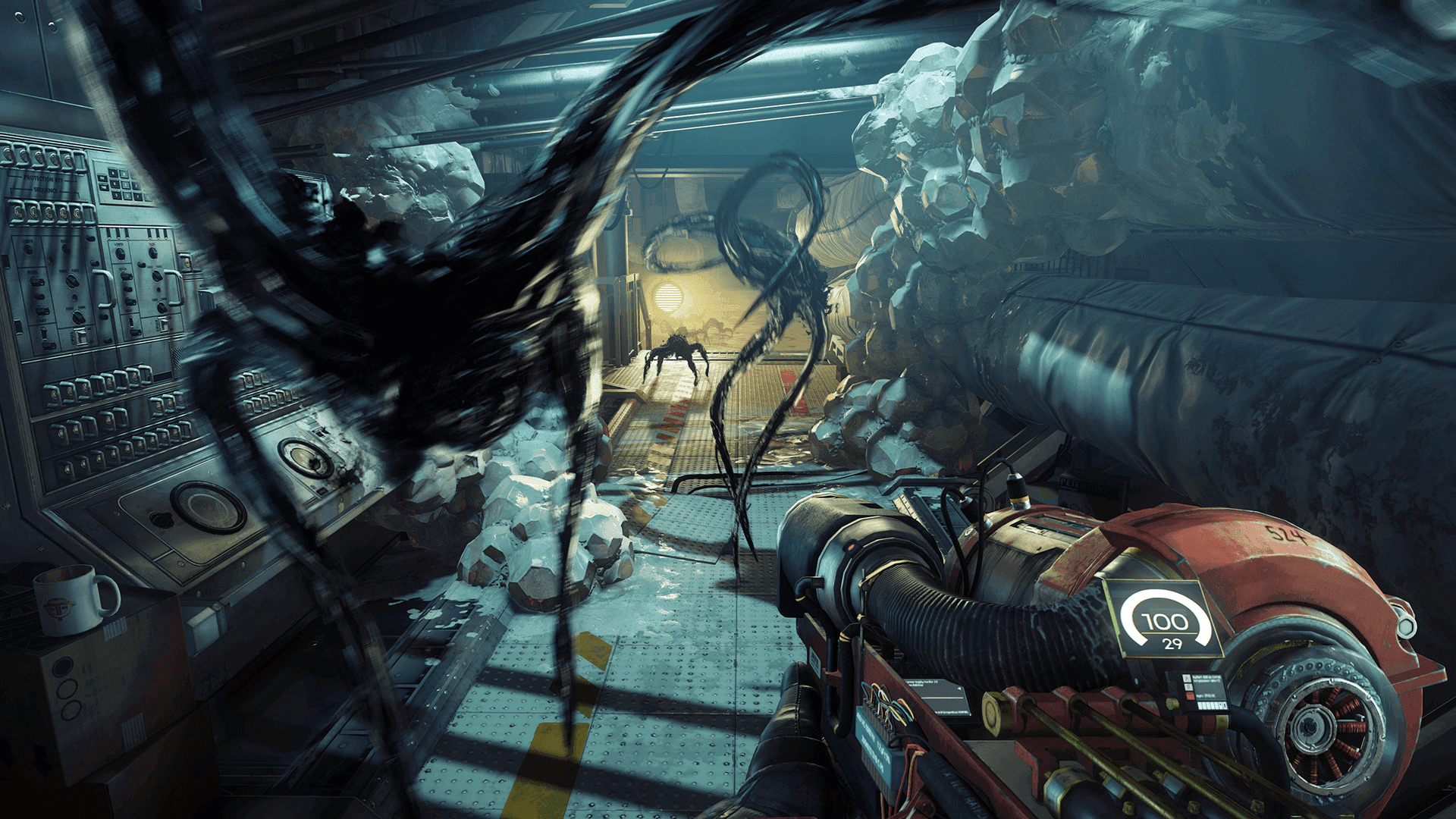

Giochi evoluti quali ad esempio le creature Arkane, Prey e Dishonored 2 in primis, non hanno paura di proporre al giocatore nuove opzioni anche in fasi molto avanzate della campagna. Come effetto collaterale di questa spavalda e coraggiosa scelta autoriale vi è spesso la percezione che si tratti di giochi ostici. Tuttavia, esiste un’altra scuola di pensiero, che si può definire “giapponese” in senso lato (e non), secondo cui il segreto per tenere incollati allo schermo risiede nel calibrare a puntino la curva di apprendimento o difficoltà. In tal senso, un perfetto esempio è giunto sul mercato poche settimane fa: si tratta di Resident Evil 2 Remake che, per ora, è un serio candidato al titolo di gioco dell’anno. Nell’avventura di Leon e Claire siamo abbandonati a noi stessi in uno scenario apocalittico e vi sono molteplici fonti di difficoltà: la mira non assistita (supponiamo di giocare a normale per non snaturare l’esperienza), la poca mobilità dei personaggi, la scarsità di munizioni ed oggetti curativi. Eppure, la direzione del gioco procede con estrema gradualità nell’introdurre il giocatore al mondo di gioco e nell’inserire fasi di crescente intensità.

Tutto questo è esemplificato dal lento aprirsi della mappa durante la prima metà della partita di uno dei due protagonisti: ogni nuovo mostro viene presentato solamente dopo aver concesso al giocatore un particolare oggetto, piuttosto che averlo “allenato” a determinate situazioni. La curva di difficoltà risulta dunque ripida ma tollerabile e, soprattutto, pienamente giustificata dal gioco stesso. Un esempio in teoria simile ma, in realtà, fondamentalmente diverso è rappresentato proprio dai giochi From Software del post Demon’s Souls. Sekiro, vedremo, va escluso da questo ragionamento.

I Dark Souls sono estremamente parchi di spiegazioni, poiché fanno affidamento sulla capacità del giocatore di leggere situazioni familiari e compiere la scelta giusta, sia essa scappare oppure affrontare un nemico, piuttosto che eseguire una contromossa oppure una schivata. Tuttavia, al contrario del nuovo Resident Evil, sottomettono la difficoltà alla progressione del personaggio. Non essendovi limite al livellamento del personaggio, è possibile in qualche modo riequilibrare la curva di apprendimento a proprio favore. Lo stesso mutiplayer cerca di offrire una soluzione attraverso la collaborazione fra giocatori. In Bloodborne, la sostituzione delle fiaschette Estus con un oggetto consumabile ed archiviabile nell’inventario, fino ad un numero massimo di oggetti dello stesso tipo molto elevato, offre la possibilità (almeno teorica) di curarsi dozzine e dozzine di volte nella stessa partita, fra una morte e l’altra. E qui giungiamo finalmente a dire qualche parola su Sekiro.

Tra i due esempi citati poc’anzi, lato Capcom e lato From Software, quest’ultimo condivide in parte la concezione di difficoltà di Resident Evil. Spoglio infatti delle meccaniche da RPG, Sekiro impone con più rigore la progressione del personaggio, limitandola al raccoglimento di gadget o simili (siamo ancora in attesa di saperne di più) sperduti nel mondo di gioco. Avendo eliminato la scappatoia del livellamento (ed anche il multiplayer), la difficoltà del gioco fa appello direttamente alle abilità del giocatore. Ecco dunque che la difficoltà ha portato in dote l’inaccessibilità o l’elitarismo. È probabile che questa riflessione trovi parziale conferma nelle recensioni del gioco, le quali dovranno senza dubbio inserire un disclaimer circa quale effettivamente sia l’utenza messa nel mirino da parte della più recente avventura di From Software. Inoltre, è doveroso precisare che quanto appena descritto non debba essere interpretato come un difetto senza possibilità di appello. Tuttavia, tale scelta autoriale invita allo scrutinio della pendenza della già citata curva di apprendimento: qualora in un gioco come Sekiro tale ripidezza dovesse risultare sballata in alcuni punti, allora ciò, nell’opinione di chi vi scrive, costituirebbe un difetto. Compiendo un audace salto fra generi videoludici, Hollow Knight presenta delle similarità, facendo anch’esso a meno di una progressione strettamente statistica del protagonista e, per questo, condannando i giocatori meno esperti ad un loop potenzialmente infinito e senza uscita.

La difficoltà rappresenta dunque un’arma a doppio taglio per i videogiochi: se da una parte può essere una calamita che tiene agganciato l’interesse dei giocatori, come del resto avviene anche nei migliori “loot shooter” (genere attualmente in voga nelle discussioni a causa di Anthem), dall’altro può uccidere il pathos narrativo. Non a caso, le avventure Naughty Dog inseriscono frequenti checkpoint, eliminando cosi la ripetizione di sezioni più o meno lunghe a causa di un game over.