Lasciatemi giocare

I videogiochi hanno smesso di essere divertenti?

Cosa significa giocare? Cos’è un gioco? Storicamente si identifica come un intrattenimento svolto a scopo ricreativo, che si distingue da altre attività simili per la sua natura ludica. Una definizione che dice tutto e dice niente, e ai più attenti risulterà una tautologia dal momento che l’aggettivo “ludico” deriva dal latino ludus, che significa letteralmente gioco. Ma non addentriamoci oltre in complicazioni linguistiche e proviamo a darne una definizione semplice, se volete banale, ma universalmente condivisibile: il gioco è uno svago, qualcosa con cui ci si diverte. Senza impegno. Sicuri, senza impegno? Permettetemi di dissentire, perché da che ne ho memoria per me il gioco ha sempre richiesto anche un impegno, che si trattasse di immaginare le dinamiche con cui i miei giocattoli interagissero tra loro o risolvere un enigma in un videogioco. Un impegno misurato, un impegno calcolato, un impegno controbilanciato da una soddisfazione immediata.

Dai tempi di Pong di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, e il videogioco è mutato in modi inaspettati e meravigliosi; oggi ci sono migliaia di videogiochi per tutti i gusti, generi e sottogeneri sono definiti da connotazioni estremamente varie e in grado di soddisfare anche i palati più esigenti, ma c’è un fil rouge che accomuna Pong, Pac-Man, Super Mario, Uncharted, Gears of War, Fornite, insomma la quasi totalità dei videogiochi mai creati: l’aspetto ludico, la voglia di divertirsi. Questo fattore però è spesso minato, negli ultimi tempi, da una buona quantità di videogiochi che inseriscono contenuti in modo poco coerente, rendendo talvolta inutilmente barocco un gioco che altrimenti potrebbe essere anche godibile.

Puntare il dito contro Ubisoft sarebbe fin troppo semplice, e non v’è dubbio che gran parte del danno l’abbia creato la casa francese, troppo intenta a riciclare gli asset di ogni suo gioco per accorgersi di aver stuprato la sua serie di punta in virtù di una serializzazione sfrenata, ma il problema è ben più generalizzato e tocca un po’ tutti i produttori. C’è una sensazione, alla base, quando si avvia uno di questi giochi, che io definisco di gioco/lavoro. E badate che lo so bene cosa significhi lavorare con i videogiochi, visto che mi ci guadagno da vivere, ma un conto è lavorare con i videogiochi e un altro è quando il videogioco in sé diventa un lavoro.

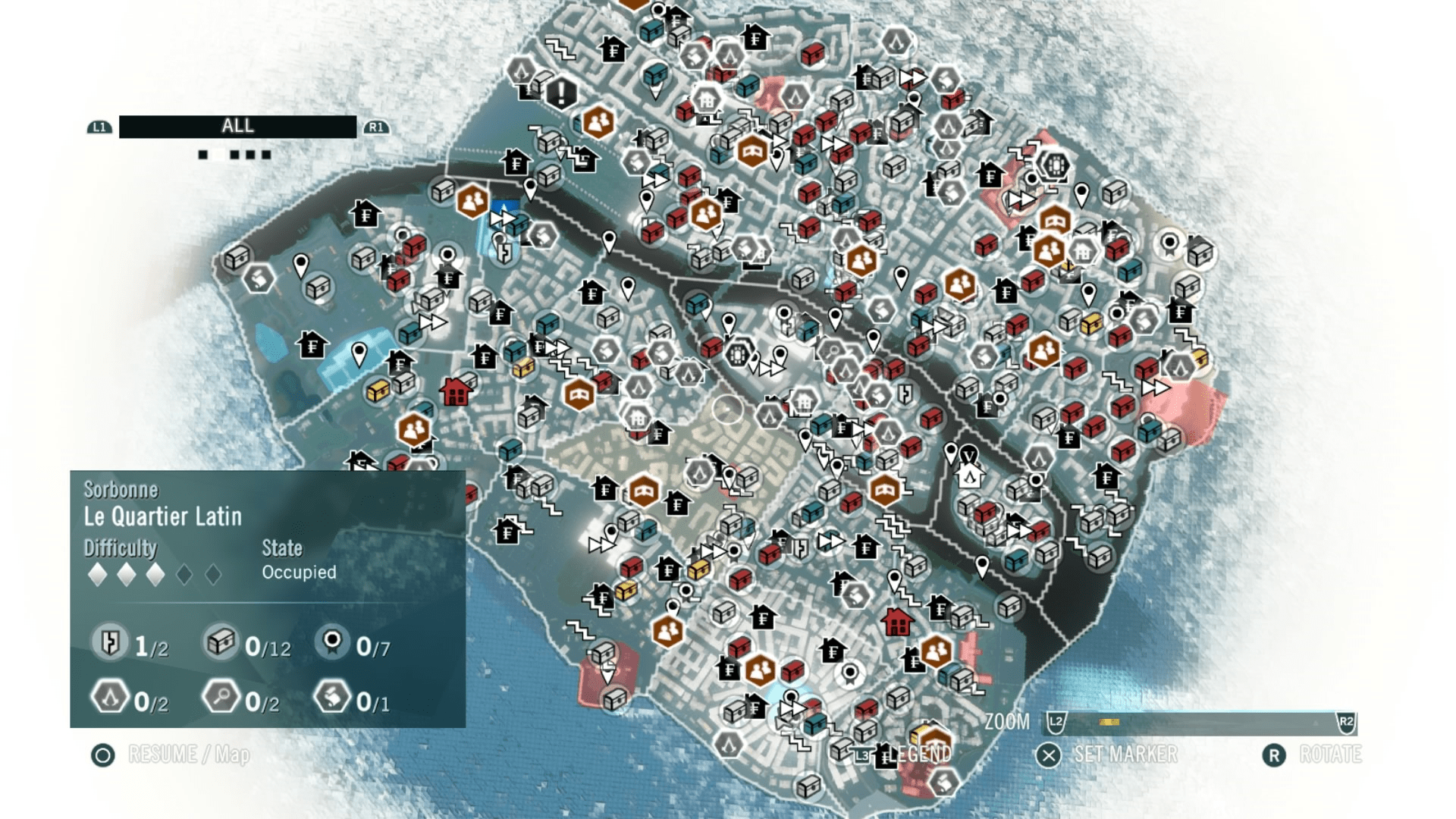

Un lavoro, checché ne dicano i sognatori, non è sempre divertente. Un lavoro è fatto di scadenze, di grane, di delusioni, anche di cose belle eh, ma spesso e volentieri di cose meno belle. Per me un’interfaccia di gioco colma di roba da leggere non è più un divertimento, è un lavoro. Una mappa disseminata di missioni e altre attività secondarie che non aggiungono nulla alla narrazione, ma finiscono per essere obbligatorie per far salire di livello i personaggi e proseguire fino ai titoli di coda, non è più un divertimento, è un lavoro; potrei continuare fino a domani, ma direi che ci siamo capiti.

La madre di questi problemi è certamente la dilagante ossessione per i mondi aperti, quasi fosse un reato oggigiorno sviluppare un gioco lineare. Purtroppo la bilancia dell’open world sembra essersi spostata dalla qualità alla quantità, non importa che l’interazione con gli NPC sia coerente, fornisca un elemento nuovo, una chiave di lettura diversa all’interno della storia o anche solo del folklore (spoiler: è da qui che deriva la tanto amata Lore) che fa da cornice al gioco, e di esempi virtuosi ve ne potrei fare mille e diversissimi tra loro, da Shenmue a Dark Souls passando per i vari capitoli di Grand Theft Auto; l’importante è che la mappa sia piena di roba, così il monte ore del gioco è alto e lo si può pubblicizzare come “un’esperienza che vi terrà incollati allo schermo per 100, 200, 1000 ore!”, facendo leva sull’elementare sensazione che i nostri settanta euro siano meglio spesi se li spalmiamo in un’infinità di ore di gioco invece che in una decina.

Ora non starò qui a farvi la lista dei videogiochi che ho ritenuto noiosi per via di queste scelte, ma ce ne sono tanti, e più di una volta mi è capitato di concludere un gioco dicendomi “se non avessero inserito quella marea di robe secondarie obbligatorie per allungare il brodo sarebbe stato un gran bel gioco”.

Ciascuno ha la propria personale lista di delusioni videoludiche, e sarei curioso di leggere magari nei commenti quale titolo vi abbia deluso diventando un gioco/lavoro e perché. Sia ben chiaro che non solo l’open world – o per essere più precisi l’inserimento forzato di dinamiche open world – mina il divertimento in un gioco, ma anche e sempre più frequentemente l’inclusione di dinamiche multi-giocatore, laddove non si tiene conto che a molti, della vecchia guardia e non solo, non dispiace, ancora oggi, vivere il videogioco come un’esperienza personale. La soluzione del problema sarebbe più semplice di quanto non sembri, e anzichenò banale, ché basterebbe ricordarsi di dosare l’impegno (di cui parlavamo in apertura) richiesto al giocatore, di renderlo misurato, calcolato, utile affinché il gioco possa fare ciò per cui esiste: divertire.