Gli sparatutto in prima persona sono ormai sdoganati come un genere commerciale, tacciati a volte di essere forse sin troppo semplici e non considerati di primo acchito come una categoria in cui il game design possa esprimersi in modo raffinato o con grande varietà. Tuttavia proprio in questo campo si è vista nel corso dei decenni un’ampia serie di modifiche, al punto di offrire molteplici esempi di come innovare introducendo a volte anche semplici variazioni. Uno speciale sul game design degli FPS con campagne prevalentemente in singolo, pertanto è doveroso, dopo aver già analizzato quelli multigiocatore competitivi.

Il primo paragrafo va dedicato a Wolfenstein 3D e Doom, due giochi che non hanno bisogno di presentazioni in quanto considerati non solo dei classici e dei successi della loro epoca, ma anche i fondatori del genere, coloro che hanno gettato le basi di tutto e che sono serviti da esempio per rinnovare gli FPS che fino a pochi anni fa languivano in produzioni poco esuberanti e troppo uguali a se stesse. Se oggi l’attesa attorno a Doom Eternal è difatti elevata, è proprio perché a lungo si è inflazionato il mercato con titoli che basavano la loro attrattiva unicamente su fattori quali “ambientazione realistica”, “stile militare contemporaneo o storico”, ma basandosi su di una linearità che li rendeva abbastanza piatti da giocare. Pertanto quando ID Software si è guardata indietro e ha riproposto un Doom 4 realizzato con gli strumenti di oggi, ma con il game design di venti anni prima, il risultato è stato paradossalmente innovativo e ricco di profondità, capace di stupire grazie al ritmo sostenuto e alle mappe piacevolmente articolate.

Il punto di forza di questi giochi infatti poggia su di una componente esplorativa che era inscindibile dall’azione. I livelli in cui ci si avventurava non erano lineari e bisognava batterne ogni angolo alla ricerca di oggetti speciali e quanto altro potesse aiutare con la progressione. L’avanzamento non era ripetitivo, in quanto l’azione non era l’unico elemento principale.

Molto spesso bisognava passare al setaccio le numerose stanze per cercare non solo le tanto agognate chiavi, ma anche munizioni aggiuntive e pacchetti medici per ripristinare l’energia del protagonista. La questione delle risorse è quindi essenziale nel gioco e dedicarsi alla loro ricerca è un aspetto che finiva per essere il substrato di ogni partita, aggiungendo un’ulteriore velo di profondità. Il risultato comprendeva sparatorie frenetiche, mappe molto articolate in cui muoversi e un’inventario che andava gestito con parsimonia, onde evitare di arrivare ai boss praticamente nudi. E’ interessante notare come queste tre componenti siano interlacciate tra loro nell’esperienza ludica e non presentate in modo distaccato le une dalle altre.

Spesso alcuni titoli tentano di diversificarsi inserendo sezioni però completamente staccate dall’aspetto centrale della giocabilità, creando quindi delle parentesi che necessitano di essere inserite con la giusta armonia, per evitare risultino slegate dall’insieme. Qui al contrario ogni componente si innesta e si articola nel corso della stessa azione di gioco, fondendo alla perfezione aspetti differenti.

Per quanto Wolf3D (1992) e Doom (1993) siano stati i grandi pionieri, la stessa ID aveva già avuto esperienze precedenti, con Hovertank 3D e Catacomb 3D (1991) che di fatto furono la prova generale del grande successo dei due titoli successivi, consacrando sviluppatori come John Carmack e John Romero tra le prime figure illustri di questo settore.

Nonostante però l’aggettivo “3D” ricorreva spesso nei titoli, di vero e propria tridimensionalità non si poteva parlare date le specifiche tecniche dei computer dell’epoca. Il motore grafico infatti si basava sui cosidetti ray tracing e ray casting, i quali ricreavano l’effetto 3D su di una mappa bidimensionale, la quale restituisce un’immagine pseudo-3D basandosi sulla posizione e visuale del giocatore.

Su questo gradino intermedio poggia ancora Duke Nukem 3D, il cui grande successo si basava sullo spingere con più forza l’acceleratore su tutti gli aspetti migliori dei colleghi, enfatizzando ancora di più la profondità dei livelli in fase esplorativa, permettendo quindi un level design ancora più convincente e coinvolgente. Migliora anche la verticalità delle zone, ovvero l’estensione di un’area non soltanto in linea orizzontale, ma anche su piani sopraelevati o sotterranei, creando quindi uno spostamento esteso ad ogni direzione. Anche l’interazione ambientale era innovativa per l’epoca: interagendo con gli esplosivi si potevano infatti aprire passaggi segreti rompendo alcune pareti.

La vera renderizzazione tridimensionale giungerà con Quake (sempre del duo Carmack-Romero) pochi mesi dopo il debutto del Duca. L’accelerazione 3D sfruttava a pieno le schede grafiche basate su OpenGL, innescando una anche corsa alle prestazioni che sarebbe diventato il leitmotiv delle conversazioni tra giocatori PC, sino a casi che ricordati con qualche sorriso dagli stessi utenti, tipo il primo Crysis, di cui sovente se ne discuteva più circa la resa grafica e ottimizzazione hardware, piuttosto che del gioco vero e proprio.

Nel 1997 Rare pubblica su Nintendo64 GoldenEye, sfatando il mito che il joypad di una console non fosse adatto per gestire i controlli di uno sparatutto in prima persona. Questo genere infatti era fiorito su PC, trovando nella combinazione tra mouse e tastiera una gestione ottimale, ma non per questo unica. Gli sviluppatori riuscirono nell’impresa di ottimizzare il sistema di puntamento e movimento sfruttando la leva analogica in modo non solo pionieristico, ma efficiente al punto da risultare funzionale non solo per la campagna in singolo, ma anche per il Deathmatch multigiocatore. Un aspetto questo da non sottovalutare, in quanto le conversioni precedenti degli FPS da PC erano risultate si godibili, ma sempre subordinate nel confronto con gli originali, non tanto sul piano tecnico, quanto proprio in quello della giocabilità, per via delle limitazioni dei joypad.

L’introduzione delle leve analogiche su Saturn e PlayStation fu tardiva e legata a modelli successivi rispetto ai controller base, mentre invece il Nintendo64 presentava sin da subito questa specifica funzione. Questo fu anche dovuto al fatto che la sua uscita sul mercato fu separata di diversi anni rispetto ai sistemi 32bit della concorrenza, ma che furono impiegati per ampliare il potenziale della console ben oltre la potenza hardware. Il risultato si concretizzava quindi in un FPS pensato espressamente per console, non una semplice riproposizione di qualcosa già su visto, dotato di una qualità generale decisamente elevata. Rare in futuro migliorerà ulteriormente quanto proposto con GoldenEye con Perfect Dark, sempre su Nintendo64. La campagna in singolo di entrambi i titoli presentava anche pillole di elementi stealth, segnando uno stacco rispetto l’approccio frenetico e veloce degli sparatutto precedenti, oltre che una serie di armi dotate di una balistica e un funzionamento che sembrasse più realistico (in particolare Goldeneye, mentre Perfect Dark pur partendo da una base simile si concede qualche digressione fantascientifica sul finale). Questi due titoli sono quindi il punto di partenza di una scena FPS parallela a quella PC, iniziando a sdoganarli anche al di fuori della loro piattaforma elettiva.

Il ruolo di Valve in questo campo fu rivoluzionario, perché segnò una confine netto tra un modo di intendere gli sparatutto degli esordi e quello che tutt’oggi conosciamo. Half Life arrivò su PC nel 1998 e vinse un numero enorme di premi e riconoscimenti, proprio grazie alle scelte di level e game design che creavano un’esperienza dove la progressione era unica e continuativa, arricchita da un dipanarsi di eventi narrati in tempo reale. Tutto ciò era in rottura rispetto alla separazione per livelli e alla scelta di confinare la narrazione dentro dei filmati, piuttosto che nel gioco vero e proprio.

Negli sparatutto precedenti l’impostazione vedeva dei livelli studiati per essere delle zone chiuse e separate dal resto, applicando un’idea simile a quella del concetto di livello che si vedeva in un platform, per esempio. Si faceva il proprio ingresso nell’area 1-1 e si raggiungeva l’uscita, dopodiché si passava alle aree successive, fintanto che non si sconfiggeva il boss, il quale sanciva lo stacco verso un’altra serie di livelli plasmati su di un’ambientazione e un tema differente. Ancora in Duke Nukem 3D le cose funzionavano in questa maniera, così come lo stacco in cui si osservava un filmato o una sequenza narrativa testuale, la quale però era slegata e fungeva da collante rispetto le fasi in gioco vere e proprie.

Half Life invece propone una soluzione in cui tutto è integrato e privo di stacchi veri e propri. Ci sono sì dei capitoli e delle zone precise e delineate, ma senza la separazione a scatola chiusa che era tipica dei giochi precedenti. Si può spesso ritornare in un’altra zona, dando un’idea di organicità dell’intera base di Black Mesa come luogo unico e le poche separazioni servono più a gestire i caricamenti, per il resto il teatro degli eventi assomiglia sempre più ad un’ecosistema, che non ad un insieme di aree distaccate le une dalle altre. La storia e i dialoghi inoltre sono completamente incastonati nell’azione in gioco, che sia un evento a cui il protagonista assiste, così come l’interazione con un comprimario, tutto avviene senza che ci siano distacchi rispetto all’esperienza ludica, creando quindi una coesione omogenea tra giocabilità e narrazione.

Anche questo punto non va considerato scontato, in quanto fu un’alternativa all’idea di delegare a dei filmati (furono molto gettonati i famosi Full Motion Video, detti FMV, ma non solo) il compito di raccontare gli sviluppi della trama. In quel periodo però nessuna delle due cose poteva dirsi “migliore” o “peggiore”, in quanto le sequenze filmate, per quanto distaccate, riuscivano nel compito di proporre per la prima volta aspetti di regia puramente cinematografica, andando ad infrangere una barriera tra cinema e videogioco che oggi diamo per scontato sia labile.

Half Life semplicemente propose una visione differente, forse meno spettacolare, ma che offriva un’alternativa per mantenere la continuità scenica costante.

Ultimo, ma non meno importante, l’attenzione per l’armamentario e la creatività nel gestire alcune situazioni per progredire. In particolare la Gravity Gun di Half Life 2 è diventata una vera e propria icona, dato che poteva essere usata sia in combattimento, per sconfiggere i nemici, sia durante le fasi esplorative, per spostare ostacoli, ammassare delle casse e creare quindi piattaforme per raggiungere zone altrimenti inaccessibili. Anche questo modo di intendere in senso originale e ambivalente la funzione dell’armamentario è un aspetto di game design che Valve ha innovato in modo eccezionale.

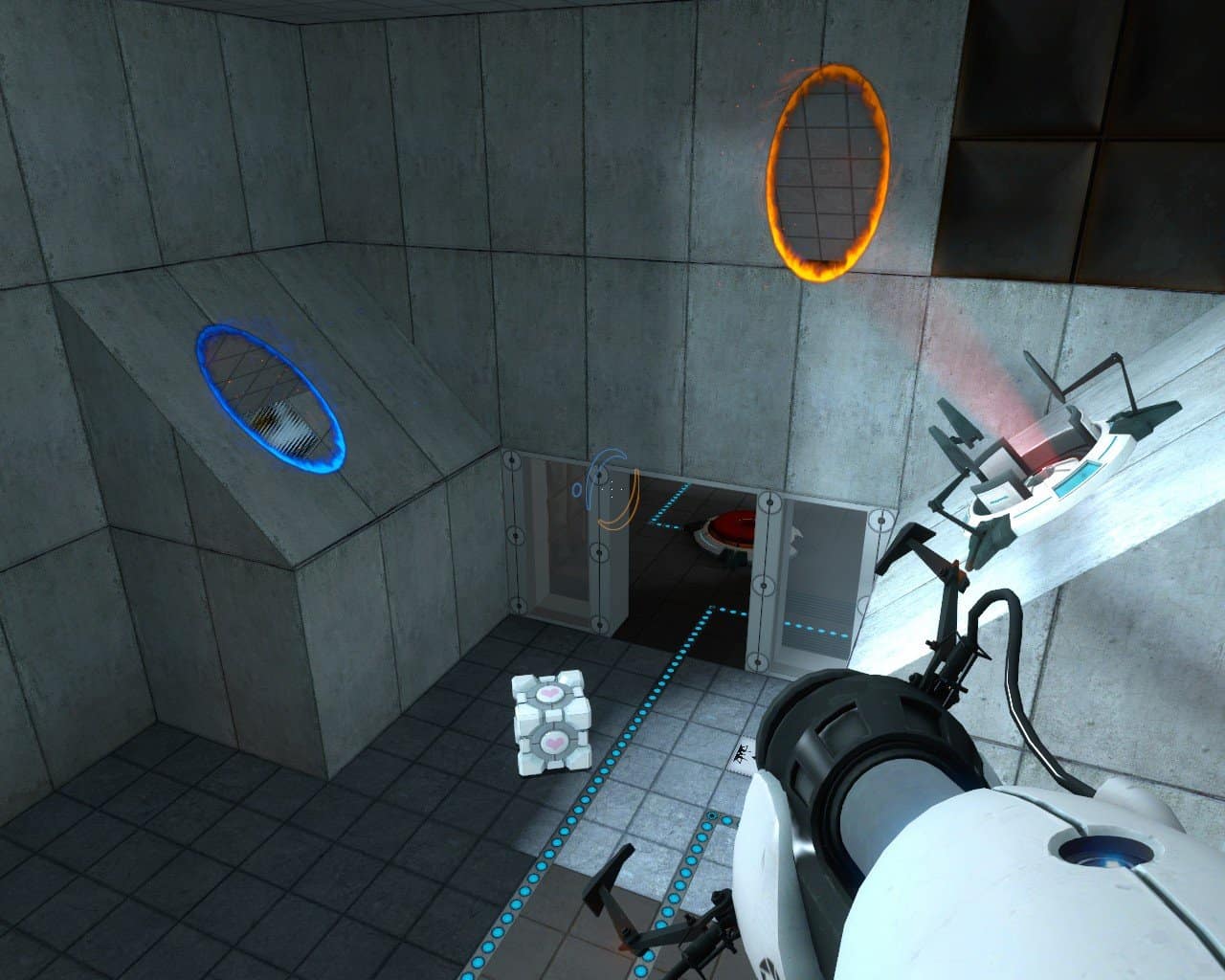

Per quanto non rientri nel genere FPS vero e proprio, una menzione di merito va dedicata a Portal, il quale venne creato proprio partendo dal motore grafico di Half Life. La genialità di Portal sta nell’aver preso un sistema FPS e averlo adattato ad un gioco basato su puzzle ed enigmi ambientali, stravolgendo quindi l’idea stessa alla base e rimuovendo la parte “shooter” per sostituirla con un aspetto che non concretizza il puntamento in una gara di abilità per sparare, ma in un ragionamento per aprire una via di uscita. Ad oggi i due Portal risultano campioni di originalità e brillante game design.

Nel 2001 Bungie pubblica Halo come titolo di punta della prima Xbox e stravolge una regola base: ovvero il ripristino della vita. In ogni sparatutto i personaggi sono in condizione di dover medicare le proprie ferite, tuttavia prima di allora l’unica soluzione era raccogliere scatole di pronto soccorso, le quali ripristinavano un quantitativo di punti vita variabile, a seconda della loro grandezza. Come scritto sopra questo, il loro reperimento era un passaggio obbligatorio, per cui dopo uno scontro a fuoco particolarmente duro poteva essere utile prendersi un momento di pausa, il quale non solo serviva a stemperare la tensione, ma anche ad avviarsi alla ricerca di kit medici in qualche stanza deserta. Halo invece opta per una soluzione diversa, inserendo un ripristino automatico degli scudi dell’armatura di Master Chief . Basta infatti restare per una manciata di secondi senza subire danni per tornare al massimo della resistenza, pronti di nuovo a sopportare ingenti danni senza temere un game over. Questa scelta di game design cambia completamente le cose, per certi versi semplificandole e rendendo la progressione più scorrevole, dall’altro però rendendosi funzionale ad un level design non più esplorativo, ma sempre più votato ad una linearità che in alcuni casi è diventata a dir poco semplicistica, come andremo a vedere tra poco. Pro e contro quindi, per cui viene tolto un grattacapo al giocatore, al quale bastano pochi istanti al riparo per scongiurare il rischio di una ripartenza dal checkpoint, ma al prezzo di automatizzare molti processi e togliere una funzione che poteva servire per spezzare anche positivamente la ripetitività dell’azione. Un aspetto che in taluni titoli della concorrenza finirà appunto per sfociare in giganteschi corridoi lineari.

Il miglioramento dell’intelligenza artificiale nel titolo Bungie ha inoltre cambiato l’approccio alle sparatorie, specialmente quando giocato a difficoltà elevate. I nemici diventano più reattivi, richiedendo quindi al giocatore di non essere troppo sedentario e di spostarsi costantemente durante gli scontri a fuoco. Unendo questo ad alcune zone quasi tendenti al sandbox, si ottengono delle sezioni pur sempre pilotate, ma di più ampio respiro, capaci di offrire un grande dinamismo che si traduce in una minore costrizione, pur senza raggiungere la totale libertà di movimento che si troverà invece in Far Cry. Il gioco Ubisoft farà del free roaming il suo cavallo di battaglia, lasciando il giocatore libero di esplorare un ambiente open world e di concedergli libertà su come e quando raggiungere gli obiettivi. La serie sviluppata originariamente da Crytech ha reso questo punto un suo cardine fondamentale, su cui si è sviluppata la saga anche dopo il passaggio di consegne a Ubisoft, espandendo quindi quanto timidamente introdotto in Halo, sino a creare una nuova forma con cui intendere un FPS.

Medal of Honor e Call of Duty sono state le due saghe che più di tutte hanno sdoganato l’idea di sparatutto realistico. Vuoi perché l’ambientazione ha puntato al tema storico della Seconda Guerra Mondiale, che ben poco concedeva all’inventiva, vuoi perché questo aspetto ha dovuto quindi tradursi anche nella giocabilità, condizionando l’armamentario ad una serie di bocche di fuoco che dovevano rispondere a regole ben precise, per non tradire il tema su cui vertevano questi titoli.

Inizia ad assumere importanza sempre maggiore la resa di aspetti come il rinculo dell’arma, l’effetto che il suo utilizzo restituisce al giocatore dopo ogni volta che si spara, con una cadenza di fuoco dilatata per fucili a pompa e di precisione, mentre alta per i mitragliatori e fucili d’assalto. Lo studio inoltre si estende alle modifiche, ai mirini, coinvolgendo anche consulenti dell’esercito, veterani, richiedendo un lavoro di game design meno creativo e più riproduttivo. Se negli sparatutto precedenti gli sviluppatori erano quindi liberi di creare da zero tutto, qui si rende necessaria una meticolosa resa di aspetti che di inventivo hanno ben poco.

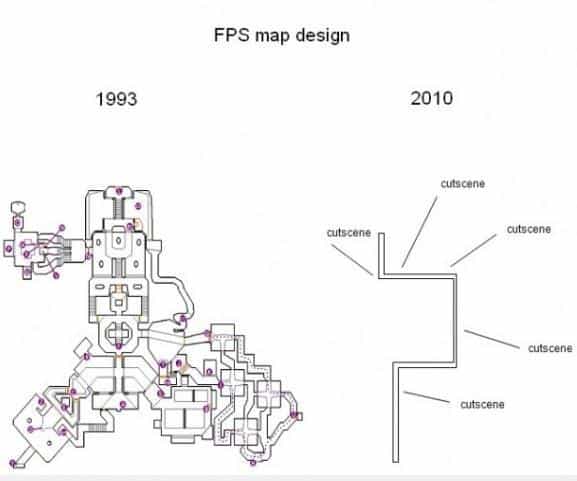

Tuttavia si assiste anche ad una semplificazione sempre più elevata dell’esperienza in singolo, la quale finisce per diventare un semplice corridoio lineare dove non c’è praticamente niente da esplorare e ci si limita ad andare solo avanti a sparare a qualsiasi cosa si muova. Nessuna ricerca di chiavi dunque, nessuna mappa articolata in cui avventurarsi. Un cambio netto che finirà per rendere il tutto più monotono. In questo caso si assiste quindi ad un’involuzione di game design, per cui l’avanzamento tecnico non coincide con un miglioramento della progettazione della giocabilità.

Un tale scelta fu dovuta a rendere gli sparatutto più attraenti per un pubblico neofita, nel momento in cui questo genere godeva della massima popolarità (parliamo degli anni a cavallo tra fine 2000 e inizio anni ’10), ma con il risultato di appiattirli e avviarli presto verso la monotonia e stufare una fetta consistente dello stesso mercato. Questo è uno degli aspetti che hanno reso più invitanti e apprezzati titoli come Doom 2016 (o Doom 4 dovremmo dire), proprio perché il loro approccio più articolato e dotato di spessore ha finito per rinvigorire il genere degli sparatutto in un momento in cui la ipersemplificazione stava finendo per saturare le stesse vendite che doveva inizialmente ampliare.

Bioshock di Ken Levine fu particolarmente apprezzato per due ragioni. Parliamo di un titolo ispirato sia nella sua direzione artistica (fatta di art-decò da primi decenni del 900) che nel suo game design, grazie all’idea di fornire al giocatore un’alternativa non marginale alle meccaniche di sparo.

Il protagonista può acquisire una serie di abilità dagli effetti più variegati e fantasiosi, dal piegare le torrette automatiche al proprio volere e usarle contro gli aggressori, al richiamare uno stormo di corvi per distrarre i nemici, o lanciare palle di fuoco. Bioshock è quindi un gioco dove sparare non è il modo migliore e più diretto per andare avanti. La sua originalità si concretizza proprio nell’innestare tutta una serie di alternative da alternare all’uso della forza bruta.

Un lavoro simile fu svolto anche dal rilancio di Prey del 2017 (o Prey 2, dovremmo dire, di nuovo) dove l’utilizzo di abilità fantasiose creava alternative enormi non solo nel gestire lo scontro con i nemici, ma anche nel determinare la progressione nell’area di gioco, dando accesso a stanze che magari sarebbero rimaste irraggiungibili durante una partita in cui si fa affidamento a potenziamenti diversi. La non linearità nel permettere al giocatore di risolvere determinati problemi è quindi alta e questo aspetto di game design amplia molto bene l’idea di abilità e potenziamento, trasformandoli in una doppia soluzione, funzionale a vincere un combattimento o ad avanzare lungo la mappa. In fase di progettazione non c’è quindi una separazione dei ruoli, per cui c’è un’abilità che aumenta la mobilità del personaggio e un’arma che invece serve solo ad abbattere un nemico. Stavolta si può usare una scarica elettrica per danneggiare un avversario che si trova in acqua, o usare la stessa per sovraccaricare un lucchetto elettrico ed aprire una porta. Il cannone a schiuma può immobilizzare un aggressore, così come servire a chiudere una falla che sprigiona del fuoco o ancora creare una piattaforma per raggiungere una finestra.

Borderlands è un titolo invece ambivalente. Da un lato abbiamo un game design legato allo svolgimento delle missioni molto povero, in cui si susseguono delle fetch quest tutte uguali, che funzionano tutte alla stessa maniera, seguendo sempre lo schema per cui si ottiene un incarico da un comprimario, ci si reca in una zona per completarlo limitandosi sempre ad uccidere qualsiasi cosa si muova su schermo e raccogliendo degli oggetti al termine della sparatoria, per poi fare sempre ritorno a fare rapporto e ottenere punti esperienza o ricompense, facendo continuamente avanti e indietro ad inseguire un bastone virtuale che ci viene continuamente lanciato e che riportiamo ogni volta.

L’ idea brillante di Borderlands però risiede nella sua combinazione di FPS puro con una serie di statistiche nell’armamentario che invece sono tipiche di un RPG. Pur funzionando in modo analogo a molti altri sparatutto, i fucili, le pistole, i lanciarazzi, ottengono un’efficacia maggiore o minore a seconda delle loro statistiche o del loro effetto. Una pistola quindi avrà un valore numerico a determinare in modo preciso la sua cadenza di fuoco e la potenza dei suoi danni, così come un eventuale effetto elementale potrà garantire danno extra ad un tipo di avversario specifico (come l’effetto elettrico contro un robot, o il fuoco contro uno umano). Diventa quindi essenziale aggiornare costantemente il proprio equipaggiamento, al pari di come avviene in un gioco di ruolo. Se in altri sparatutto uno specifico modello di arma rimane lo stesso per tutta la durata dell’avventura, limitandosi magari a piccole modifiche, qui l’arsenale deve ciclare a ritmo costante, pena ritrovarsi indietro rispetto alla potenza sempre maggiore dei PNG ostili da sconfiggere. Un tale cambiamento scompiglia quindi la gestione dell’inventario, centralizzando il continuo reperimento di armi nuove e soddisfacendo gli amanti della corsa all’equipaggiamento più performante, aspetto molto gradito dai giocatori abituali di MMORPG o giochi di ruolo offline.

Titanfall 2 può dirsi uno degli ultimi sparatutto veramente innovativi sul panorama usciti sinora. Inizialmente partito come titolo votato solo al multigiocatore, è riuscito ad innovare in modo molto efficace quella specifica parte di mercato, trovandosi a fare lo stesso anche nella campagna in singolo con il suo seguito.

La grande forza di Titanfall 2 non si limita all’introdurre l’uso del robot gigante, il Titan, con cui alternare gli scontri a fuoco a piedi, ma anche a sfruttare la mobilità aumentata (fatta di supersalti e corse sui muri) per proporre una progressione e una gestione delle sparatorie completamente inedita. In un certo senso si può quindi parlare di ibridazione tra FPS e platform addirittura, specie perché in molti passaggi non c’è altra scelta che combinare le due cose, alternando salti e acrobazie aeree per muoversi lungo pareti e piattaforme, al fine di evitare burroni o altri ostacoli, eliminando le truppe ostili in contemporanea.

La gestione del ritmo è quindi completamente stravolta persino rispetto ai titoli a velocità sostenuta o dal taglio fantascientifico. Titanfall introduce punti di game design in modo innovativo perché implementa una serie di cose che prima non era possibile fare nella campagna di uno sparatutto, arrivando a creare situazioni che spesso sembrano provenire da generi addirittura inconciliabili tra loro (basti pensare ad alcune sequenze di puro platforming lungo le pareti a scomparsa, che sembrano mutuate dal primo Guacamelee).

Abbiamo quindi passato in rassegna molti esempi di game design che hanno cambiato profondamente il genere degli sparatutto in prima persona, rendendolo anzi spesso profondamente diverse rispetto agli esordi. E’ interessante notare come vi siano stati anche casi di involuzione, tali da non segnare sempre un passaggio positivo qualora vengano accolte alcune modifiche dettate dalla moda del momento e presentate come “novità” o “futuro”. Al contrario, un periodo di saturazione ha quasi causato l’inflazionamento, creando un interesse verso aspetti archiviati come “vintage”, ma che invece hanno saputo reinventarsi molto bene in un contesto tecnicamente avanzato e rinfrescare il genere quando iniziava ad odorare di stantio. Andando a contare inoltre le numerose ibridazioni, viene quasi da dire che forse è proprio in questo campo che il game design ha permesso di differenziare così tanto una formula che in teoria dovrebbe essere semplice e univoca come “punta e spara”.

Ci sono 4 commenti

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

Davvero un bellissimo articolo! complimenti !

grazie, lieto ti sia piaciuto.

Bellissimo articolo anche se con qualche imperfezione. Doom è del 93 e Duke nukem utilizza ancora il ray tracing ed è considerato un 2.5D

grazie Cavo. la data di Doom era un refuso ovviamente. Duke Nukem grazie per la precisazione, effettivamente il Build Engine è ancora 2.5, più che 3 effettivo. ho corretto.