Da RE1 a RE7, l’evoluzione di Resident Evil

Come è cambiata nel tempo la saga horror più celebre di sempre?

La più longeva e famosa saga di videogiochi survival-horror, Resident Evil, gode di eccellente salute. Sette capitoli numerati (più uno che avrebbe dovuto esserlo, Codice Veronica), venticinque anni di carriera, innumerevoli corridoi ed altrettante stanze anguste non hanno fatto perdere lo smalto alla creatura di Shinji Mikami.

Nata come commistione bilanciata di atmosfere ansiogene e meccaniche di accumulo/gestione delle risorse, la formula Resident Evil ha trovato il modo di essere ripetibile in maniera sostenibile: anche oggi, nonostante tecnologia ed impianto ludico siano stati rivoluzionati a più riprese, il suo DNA resta ben visibile in tutta la sua unicità. Dopo aver recensito Village, uscito nelle scorse settimane, abbiamo giocato in rapida sequenza il primissimo capitolo e il settimo, potendo cosi ammirare l’evoluzione di una serie che è rimasta fedele a se stessa senza mai ripetersi.

Storia, atmosfera e lore

Poco incline a fornire dettagli contestuali, RE1 lancia il giocatore all’esplorazione dell’ala ovest della Spencer Mansion dopo una manciata di minuti di filmato e pochissime linee di dialogo. L’atmosfera caratteristica delle serie fa subito capolino, fagocitata soprattutto dall’attento design degli interni e dall’accompagnamento musicale.

La sistematica vulnerabilità ludica è un elemento essenziale dell’atmosfera tipica della saga

L’entrata in scena del primo nemico, can tanto di mini cut-scene, introduce un paio di concetti chiave del gioco e, più in generale, della serie: dietro ogni angolo può nascondersi un pericolo, ed ogni proiettile conta, pertanto bisogna essere sempre sull’attenti. Infatti, la tipica sensazione di tensione e costante vulnerabilità che si prova giocando a Resident Evil è un risultato raggiunto soprattutto attraverso la gestione del game design, in aggiunta alle tinte horror che impacchettano l’avventura.

Come anticipato poc’anzi, l’atmosfera inconfondibile della serie si è tramandata negli anni, fino a giungere a nuove vette nella casa dei Baker, che fa da sfondo a RE7: Biohazard. Sebbene nemmeno l’avventura del malcapitato Ethan Winters presenti particolari orpelli narrativi, il canovaccio risulta (leggermente) più raffinato di quello dell’originale: gli esperimenti segreti di una vaga multinazionale lasciano spazio ad una storia personale dai contorni più vaghi e, proprio per questo, meno stereotipata. Ci sono anche molti stralci narrativi secondari, nella forma di note e memo, che, rispettando la tradizione consolidata dal primo capitolo, forniscono indizi per enigmi o segreti. La suggestione che riesce a suscitare questa rinnovata gestione della lore, contribuisce ulteriormente ad ammaliare il giocatore, lasciandolo con gli occhi strabuzzati e le orecchie tese per tutta la durata dell’avventura.

Gameplay

Non si sopravvive ad almeno 4 generazioni di console senza essere in grado di adattare il proprio gameplay alle nuove tecnologie e, soprattutto, alle mutevoli sensibilità dei giocatori. Fino alla rivoluzione action di RE4, sono usciti ben quattro capitoli principali fondati sull’utilizzo delle inquadrature fisse su sfondi prerenderizzati. Se da una parte la telecamera bloccata rende intrinsecamente legnoso e controintuitivo il sistema di controllo (ad oggi, il recupero di questi vecchi capolavori richiede un forte spirito di adattamento), dall’altra infonde l’intero gioco con un’impronta autoriale distintiva.

Col tempo, la serie ha imparato a rendere la legnosità dei controlli un tratto distintivo del gameplay

A seconda delle circostanze, la regia decide di concedere o negare al giocatore la visibilità degli ambienti: entrando in una stanza si ha quasi sempre la visione frontale sul proprio personaggio, percorrendo delle scale non si ha chiarezza su cosa aspetti alla fine dei gradini. Curiosamente, anche i primi tre Metal Gear Solid (escluse riedizioni) sfruttavano il medesimo principio di inquadrature non libere.

Inevitabile che il processo di svecchiamento sia partito proprio con lo spostamento della telecamera dietro le spalle. In tal senso, RE2 Remake rappresenta il pinnacolo della serie. Integrando alla perfezione la legnosità dei controlli nelle meccaniche di gameplay, la terza persona dell’avventura di Leon e Claire è il perfetto compromesso tra modernità e atmosfera. I protagonisti sono volutamente impossibilitati a muoversi velocemente ed a mirare in maniera stabile quando in movimento: la loro sopravvivenza è sempre a rischio e dipende dall’attenzione e prontezza del giocatore.

Ad oggi, l’unico vero momento di crisi di Resident Evil è coinciso con RE5 e RE6. In quest’ultimi, l’eccessivo impoverimento delle meccaniche di gameplay del quarto capitolo ha generato una deriva action incompatibile col DNA della serie. A rimettere in carreggiata l’intero impianto ludico ci ha pensato RE7: Biohazard, e lo ha fatto con modalità inaspettate, ovvero immergendo caratteristiche classiche con una prospettiva in prima persona nuova di zecca. Il risultato è stato sorprendente, data la naturalezza con cui la rinnovata immersività ha infuso linfa vitale alle meccaniche più rodate della serie: componente survival (ovvero gestione di inventario e risorse), esplorazione labirintica, azione ponderata, e così via. Persino la tradizionale legnosità dei controlli ha potuto godere di una maggiore contestualizzazione che l’ha resa più digeribile.

Resident Evil 7: azione in prima persona

Resident Evil 7: azione in prima persona

A fronte di grandi rinnovamenti nel gameplay, la serie non ha mai perso il gusto per gli enigmi, da sempre intermezzo prediletto dai Resident Evil per testare la lucidità sotto pressione dei giocatori. RE7 eccelle in tal senso, proponendo intere sezioni prive di azione ma cariche di interazione con l’ambiente: menzione d’onore per il caso della torta di compleanno. Chi ha giocato, sa.

Level design

Forse il tratto rimasto più costante nel tempo, il level design di Resident Evil è composto principalmente da macro-aree chiuse, avvolgenti, labirintiche e claustrofobiche. Ville barocche, stazioni di polizia o residenze di campagna abbandonate sono gli ambienti ostili in cui il giocatore si ritrova a correre avanti ed indietro, acquisendo man mano oggetti per aprire porte inizialmente chiuse, allargando così l’area di gioco. Le meccaniche alla base dell’esplorazione sono generalmente basiche, specialmente nel primo capitolo: raccogli oggetto, mettilo nel baule in attesa di comprenderne l’utilizzo, posiziona oggetto (chiave, stemma o altro) e sblocca nuove sezioni del gioco, e così via.

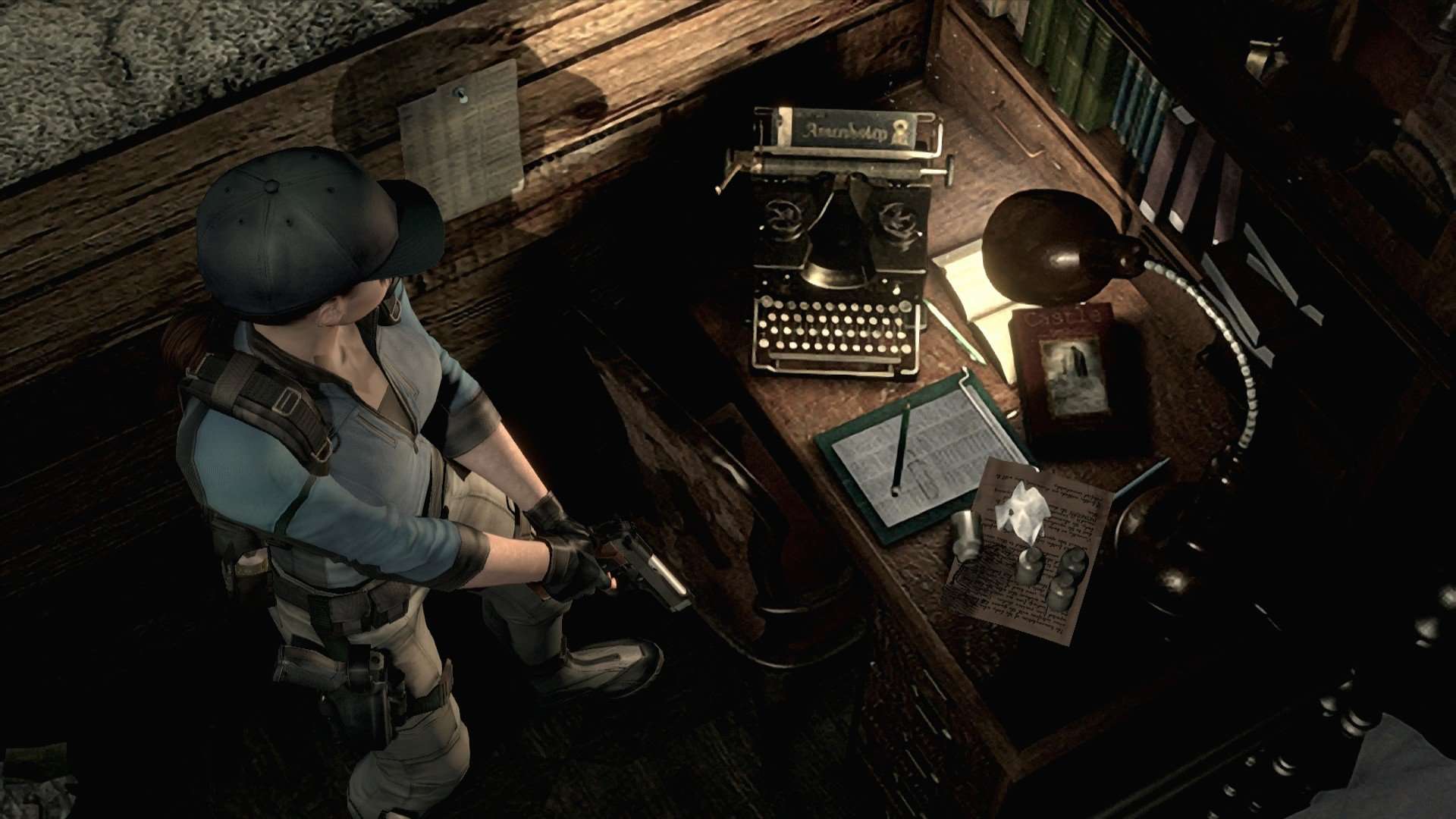

In tale contesto, il backtracking è un elemento preponderante e, a volte, il gioco si diverte a porre dei percorsi ad ostacoli al giocatore, il quale deve attraversare i medesimi corridoi anche per più di 10 volte, ma sempre sotto la minaccia di qualche rinnovato pericolo. Al netto di ambienti speciali chiamati save room, in cui sono presenti bauli per gestire l’inventario e macchine da scrivere per salvare i progressi, non esistono infatti aree che possono essere messe in sicurezza definitivamente.

Uno dei tratti che rendeva particolarmente punitivi i primi capitoli della serie erano proprio le locazioni delle stanze di salvataggio: l’intera Spencer Mansion di RE1 ne conta solamente due, disposte su ali opposte del palazzo. Su questo, come pure sul numero di salvataggi a disposizione, le iterazioni più recenti della serie sono più accomodanti. Ad esempio, la difficoltà normale in RE7 e RE2 Remake non prevede l’uso di nastri d’inchiostro per sovrascrivere.

L’intera Spencer Mansion di RE1 conta solamente due save room

Dopo una manciata di ore, l’ambientazione principale viene solitamente lasciata alle spalle in favore di un ambiente nuovo: la stazione di polizia di RE2 lascia spazio alle fognature, la casa dei Baker alla nave infestata. Come regola generale, nessuna delle location secondarie mantiene il medesimo rigore nel level design.

Boss Fight

Le boss fight sono divenute il metro di misura della creatività di molti giochi moderni, dai Souls agli FPS duri e puri alla Doom. Nei Resident Evil più recenti sono state uno dei principali strumenti per alterare la monotonia che a volte rende stucchevoli gli horror che superano le 10 ore di longevità. Esempi calzanti sono rappresentati da Mister X di RE2 Remake e Nemesis di RE3: il primo perseguita Claire e Leon per la quasi totalità del gioco, costringendolo a districarsi con affanno nei meandri della stazione o nei cunicoli delle fogne, il secondo perseguita invece Jill Valentine nella sua (piuttosto lineare) avventura. Entrambi sono boss atipici, ovvero senza una barretta della salute quantificabile, e la loro funzione è al costante servizio del ritmo imposto nei rispettivi giochi.

I primi capitoli erano molto più tradizionali in termini di boss fight, proponendo scontri con insetti giganti, talpe deformi o altro, all’interno di arene anguste. Lo stesso Nemesis del terzo capitolo originale si limitava a generare dei QTE (Quick Time Event) che richiedevano la scelta del giocatore tra due opzioni, una buona ed una cattiva.

RE7, forte anche del motore grafico più prestante dell’intera serie, il poderoso RE Engine, eleva il livello di spettacolarità e coreografia della serie introducendo scontri stilisticamente esagerati, tra i quali una lotta fra motoseghe ed un duello con un’auto…all’interno di un garage chiuso.

Conclusione

La qualità del design e l’inspirazione artistica hanno portato in alto Resident Evil per un quarto di secolo. Non essendo cose che tendono a scadere col tempo, come farebbe invece una bella grafica fine a sè stessa, non c’è motivo di dubitare che continuino a mantenere in alto il nome della serie.

Il nuovo e brillante corso della casa di sviluppo Capcom, il cui inizio è coinciso proprio con l’uscita di RE7, sembra sugerire che ciò che ha reso questi giochi dei classici sarà non solo preservato ma anche costantemente aggiornato. Questa cosa dovrebbe far felici gli amanti dei survival-horror perchè, a differenza di alcune vecchie generazioni (tipo Playstation 1 e 2), il genere in questione non conta attualmente molti esponenti di spicco in grado di proporre una formula duratura nel tempo. Ironico che proprio questi giochi debbano lottare per la propria sopravvivenza.