Quando le Avventure Grafiche definivano i videogiochi

L’eredità delle avventure punta-e-clicca è perduta, ma non dimenticata

In campo videoludico le avventure grafiche sono anacronistiche ed insuperate, al tempo stesso. Durante il periodo di massima fioritura, compreso grossolanamente fra la seconda metà degli anni ottanta e la prima metà degli anni novanta, dai vecchi classici Sierra ai primi due Broken Sword, alcune storie memorabili sono state raccontate. E tali erano la fantasia, la perizia narrativa e la pregevolezza artistica insita negli intrecci, nelle ambientazioni e nei personaggi che l’arte e la scrittura potevano efficacemente fungere da colonne portanti del gioco.

Una dimensione in più, può cambiare tutto

Con l’avvento della prima PlayStation, portatrice di una differente filosofia di intrattenimento, vi è stato un repentino picco di interesse per le avventure poligonali, come ad esempio il celeberrimo Tomb Raider. Improvvisamente, le ambientazioni sono diventate tridimensionali e non più schermate a scorrimento sulle quali si stagliano pochi elementi mobili. Ovviamente, la cura dei dettagli e delle texture non era un punto di forza, effetto novità a parte: si è passati da sfondi dall’aspetto quasi dipinto a mano, a più grezzi allestimenti di forme. Ci sarebbero voluti anni per riguadagnare terreno sul fronte della resa grafico artistica: forse solo l’avvento della PlayStation 2 ha garantito le risorse hardware adeguate a tale proposito. Del resto, si è essenzialmente trattato di abbandonare una concezione bidimensionale dello spazio in favore di una tridimensionale: dal punto di vista computazionale, ciò incrementa esponenzialmente lo sforzo e, contemporaneamente, riduce pesantemente il dettaglio. In retrospettiva, tale passaggio si è rivelato fondamentale nella genesi dei moderni action/adventure, che sono tutt’oggi in auge, tuttavia le avventure grafiche si sono ritrovate ben presto in un limbo temporaneo: alcuni titoli hanno provato a trovare una formula di compromesso; ad esempio, King’s Quest VIII: Mask of Eternity uscì nel 1998 per PC e segnò la conclusione dell’omonima saga targata Sierra. Erede di una tradizione a dir poco gloriosa di avventure grafiche risalenti agli anni ottanta, fu il primo gioco ad utilizzare un motore grafico tridimensionale, abbandonando lo stile fumettistico e bidimensionale dei precedenti episodi. Come tutti sappiamo, il gioco non ebbe seguito.

Per esperienza personale, la sola avventura grafica che ha trovato un modo fruttuoso di innestare la propria formula identitaria nella tridimensionalità, senza stravolgimenti è stato Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned.

Esplorazione e combattimento si evolvono senza guardarsi indietro

Tante difficoltà trovano rapida spiegazione nella naturale evoluzione dei giocatori, sempre più avvezzi ad una differente fruizione dei videogiochi: passando da mouse e tastiera a joypad, il concetto di esplorazione è mutato irreversibilmente. Infatti, anziché scandagliare lo schermo con la punta del mouse alla ricerca di un oggetto con cui si potesse interagire, si è passati al dover gestire le movenze del personaggio all’interno di volumi complessi. Si è subito resa evidente l’impossibilità di un adattamento inalterato delle avventure grafiche a beneficio delle piattaforme console: il primo Broken Sword fu reso disponibile per PlayStation diverso tempo dopo l’originale data di uscita e, afflitto anche da lunghissimi caricamenti fra schermate diverse, si dimostrò estremamente ostico ed infinitamente meno godibile dell’edizione originale. Le nuove ambizioni tridimensionali necessitano di un’evoluzione altrettanto epocale delle meccaniche di gioco: il semplice cliccare ed interagire si è diversificato in una serie di comandi volti ad esaltare la dimensione spaziale del gioco. In particolar modo, il sistema di combattimento ha assunto un ruolo primario. Sostanzialmente assente dalle avventure grafiche, il combattimento a corto e a lungo raggio rappresenta oggi una delle caratteristiche principali di un gioco, nonché un fattore determinante nel giudizio dello stesso. In giochi quali Broken Sword e Gabriel Knight la morte è un evento scriptato, nel senso che può avvenire esclusivamente in circostanze predeterminate: a mia memoria, nella prima avventura di George Stobbart, Il Segreto dei Templari (ossia Broken Sword 1, per l’appunto), si può soccombere solamente nella caverna in Siria, a seguito dell’incontro ravvicinato con Kahn. Altri giochi, quali Monkey Island, non prevedono il game over. In molti riguardi, un precursore può essere identificato in Quest for Glory III: Wages of War.

Questo titolo Sierra, forse meno conosciuto di altri, risalente al 1992, presenta diversi aspetti incredibilmente innovativi per l’epoca: in primo luogo, il protagonista può essere un ladro, un guerriero o un mago e le sue caratteristiche sono gestite attraverso un sistema di punteggio concettualmente simile, se non identico, a quello dei moderni RPG. Combattendo, esplorando ed allenandosi si possono acquisire punti da spendere in vitalità, resistenza, magia e cosi via. In secondo luogo, è possibile muoversi liberamente nel mondo di gioco, il quale è costituito da svariati punti di interesse, quali la città principale, Tarna e diversi villaggi, intervallati da svariate macro-aree, una savana o una giungla, rappresentate semplicemente da un numero fisso di schermate-tipo. In quest’ultime si può essere ingaggiati in scontri casuali da parte di bestie selvatiche o nemici: il combattimento, assolutamente rudimentale ma coerente con le caratteristiche scelte per il personaggio, può essere affrontato o evitato con la fuga. Inoltre, il gioco implementa il ciclo notte-giorno il quale, oltre ad essere estremamente suggestivo, ha un impatto tangibile sul gameplay: ritrovarsi nel bel mezzo della savana al calar della notte è pericolosissimo, in quanto aumentano gli incontri casuali ed il livello dei nemici, e ciò impone un’attenta pianificazione degli spostamenti attraverso le macro-aree della mappa. Oppure, determinati luoghi offrono azioni e personaggi differenti in base dell’ora del giorno in cui sono visitati: ad esempio, visitare il mercato di notte, quando tutti i banchi sono chiusi, permette di fare la conoscenza di ladri che, se prontamente aiutati, più tardi nell’avventura possono contribuire ad ottenere un diverso esito degli eventi. Infine, il protagonista deve riposare e mangiare: può letteralmente morire di stenti qualora una delle due azioni non fosse eseguita con regolarità.

Ai massimi splendori delle avventure grafiche, vi sono state anche gestioni meno canoniche e più discutibili della morte: in King’s Quest VII: The Princeless Bride esistono le cosiddette, famigerate morti casuali, ossia, entrando in una determinata schermata, si soccombe dopo pochi istanti indipendentemente dalle proprie azioni.

Arte, scrittura ed ingegno erano il cuore

Dai pochi esempi forniti poc’anzi si intuisce come, per questioni di tecnologia ma anche di concezione ludica, il gameplay non sia mai stato il cuore delle avventure grafiche: esse sono state concepite primariamente come veicoli di visioni artistiche estremamente suggestive e, soprattutto, belle storie.

Le ambientazioni di gioco dei classici Sierra sono luoghi fantastici, pitturati con qualità fiabesche che riflettono le gesta di eroi e principesse. La New Orleans che fa da sfondo al primo Gabriel Knight: Sins of the Fathers è talmente ben caratterizzata dal punto di vista geo culturale, da divenire parte integrante della trama e dei delitti narrati durante la tradizionale festa cittadina in occasione del Mardi Gras (il Martedi Grasso). La Parigi templare di Broken Sword: Il Segreto dei Templari presenta un abile misto di luoghi fittizi e reali.

Gabriel Knight 2: The Beast Within ci porta nella Bavaria, forse fra i luoghi più affascinanti della Germania, che fa da sfondo ai misteriosi delitti di un lupo mannaro con cui il nostro Gabriel, appartenente ad una famiglia di Schattenjäger (“cacciatori di ombre”, tradotto letteralmente dal tedesco), deve confrontarsi. Quest’ultimo gioco si distingue per la particolarissima grafica con cui è stato prodotto, il full motion video: trattasi di un vero e proprio film interattivo, in cui il materiale girato viene sovrapposto con dei comandi di interazione. Tale tecnica, abbandonata in favore di un motore grafico tridimensionale per il terzo capitolo, come menzionato in precedenza, consentì la rappresentazione realistica di luoghi iconici quali il castello di Neuschwanstein, nel quale hanno luogo alcuni eventi cruciali della storia.

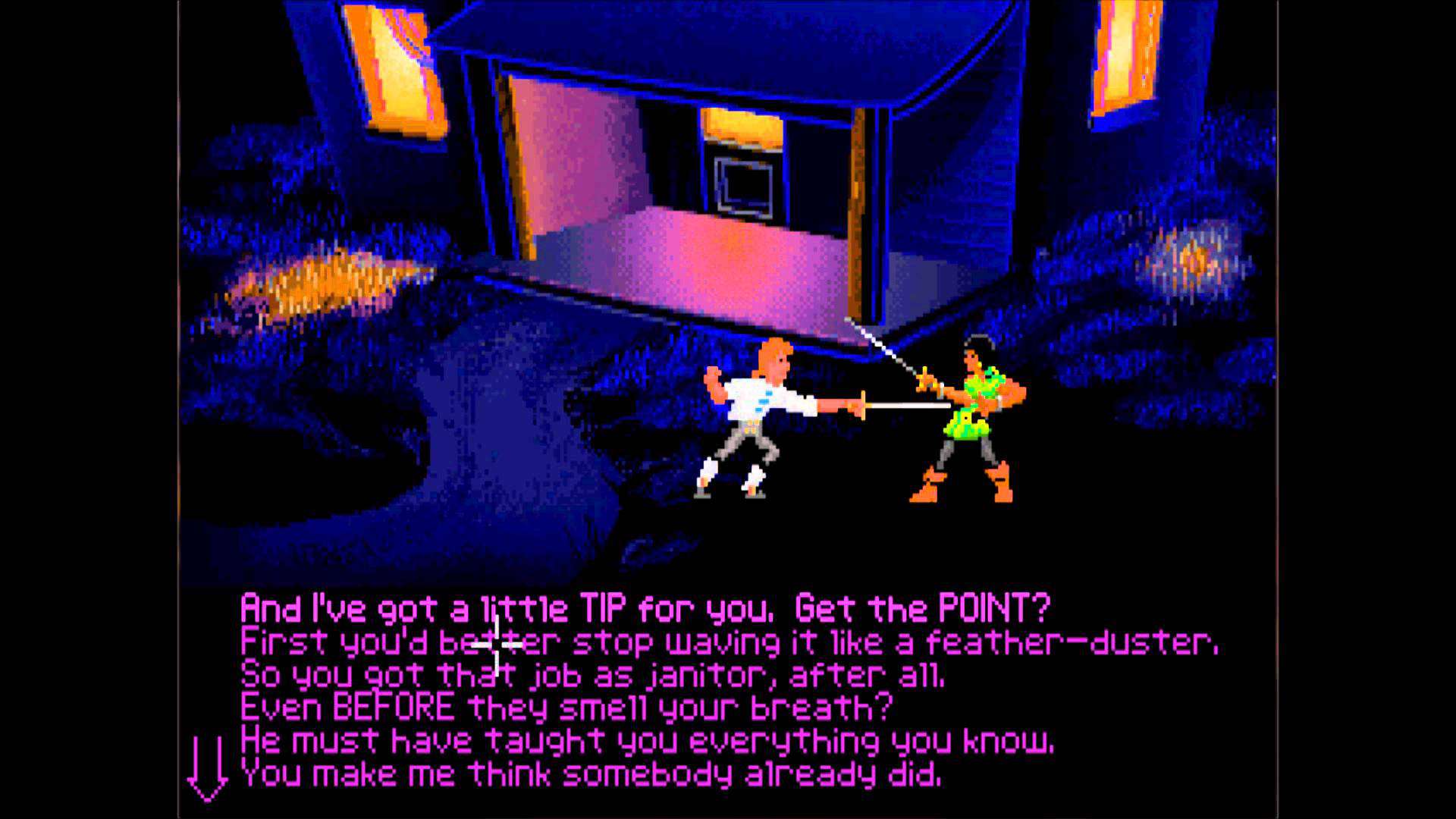

Sebbene l’atmosfera sia fondamentale per tenere il giocatore incollato sulla sedia fino ai titoli di coda, il cuore pulsante delle avventure grafiche, nonché ciò che le rende insuperate, come accennato ad inizio articolo, è la sceneggiatura. Sia che si consideri l’originalità e la profondità dell’intreccio narrativo, sia la qualità della scrittura dei dialoghi, questi vecchi giochi punta e clicca restano un baluardo della concezione di videogioco come storia interattiva. La modesta libertà ludica viene controbilanciata dalla straripante inventiva degli sviluppatori nell’iniettare vividezza e pathos in racconti ricchi di colpi di scena sopra le righe e momenti iconici che restano scolpiti nei ricordi dei giocatori. Un esempio a dir poco eclatante è rappresentato dal leggendario Il Segreto di Monkey Island. Nella celeberrima avventura prodotta dalla LucasFilm, il memorabile Guybrush Threepwood deve superare tre prove per coronare il suo sogno di aspirante pirata: in particolare, tra le ardue sfide prospettategli da tre marinai farabutti ubriachi di grog, vi è sconfiggere il Maestro della Spada. La particolarità di tale scontro consiste nel fatto che non vi sono fendenti da tirare, ne affondi da eseguire con tempismo: occorre piuttosto saper insultare bene. Scegliere il corretto insulto da lanciare o saper controbattere impeccabilmente ad un’offesa ricevuta equivale a combattere. Esistono almeno due nitide ragioni per cui ciò è geniale: in primo luogo, gli insulti sono divertentissimi e perfettamente riutilizzabili nella vita reale; in secondo luogo, l’assenza di un vero e proprio sistema di combattimento è elegantemente mascherata e quella che doveva essere una debolezza del gioco viene tramutata in punto di forza.

La tecnologia è bella, ma semplifica

Si potrebbe discutere sul come l’avanzamento imperterrito della tecnologia in ambito videoludico abbia raffinato la grafica e diversificato le meccaniche di gioco ma, al contempo, abbia causato una brusca riduzione delle ambizioni narrative e, conseguentemente, una semplificazione del gioco stesso. Infatti, le avventure grafiche sono costellate di enigmi a dir poco fantasiosi e la cui risoluzione esige un’attenta osservazione dell’ambiente e numerosi tentativi, la maggior parte dei quali sono inevitabilmente destinati ad andare a vuoto.

Di conseguenza, non è irragionevole ipotizzare che il giocatore più giovane possa mostrarsi insofferente di fronte a questi giochi: passare ore vagando avanti e indietro tra le schermate, scandagliando lo schermo alla ricerca di un oggetto con cui interagire può comportare un lasso di tempo in cui non vi è un tangibile avanzamento nell’avventura. I giochi odierni, d’altro canto, tendono a ricompensare sempre l’esplorazione attraverso la possibilità di migliorare il personaggio o raccogliere collezionabili. Inoltre, la soluzione non è mai particolarmente difficile da trovare e gli stalli sono rappresentati principalmente da difficoltà intrinseche legate al combattimento, più che alla risoluzione di enigmi. Un esempio è rappresentato dai giochi Souls e Souls-like, dove si gioca pressoché ininterrottamente, il livello di sfida è sempre alto grazie all’abile game design ed alla varietà e pericolosità dei nemici, e gran parte della narrazione è relegata agli sparuti filmati ed alle didascalie degli oggetti di gioco.

A mio avviso, nel seguire la naturale evoluzione dei videogiochi, qualcosa è andato perduto in termini di storytelling.

In tal senso è coerente notare come il taglio stilistico delle avventure grafiche sia altamente cinematografico: nonostante le carenze grafiche impedissero di inseguire l’iperrealismo dei giochi moderni, storie quali Syberia 1 e 2, piuttosto che Beneath a Steel Sky, un vero e proprio gioiello di fantascienza, si prospettano come film interattivi. In tempi recenti, Naughty Dog ha riportato in auge il taglio cinematografico, grazie ad Uncharted, una sorta di Indiana Jones videoludico, ed a The Last of Us, sublime commistione di narrazione dalle mille sfumature e gameplay divertente. Inoltre, un GDR come The Witcher 3 ha avuto il grande merito di fare dell’atmosfera e del contesto geo-culturale una priorità del gioco.

In larga parte, l’eredità delle avventure grafiche è andata perduta, relegata alla memoria dei giocatori di medio-lungo corso, oppure ai curiosi del retrogaming. Esistono le avventure interattive di Quantic Dream, le quali mostrano una certa somiglianza concettuale con i punta e clicca secondo la quale l’ago della bilancia fra gameplay e storia pende verso quest’ultima. Tuttavia, come discusso qui, le opere di David Cage a volte sono condotte fuori rotta dalla loro ambizione per l’interattività: in questi casi, si riconosce nella scrittura l’anello debole della catena. Non c’è nulla da fare: nessuna nuova tecnologia potrà mai garantire una storia ben scritta.